अन्वेषणात्मक विज्ञान

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्र के समग्र विकास में सहायता करने के लिए जीवंत अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और स्थापित करना है।

1975 में प्रमोचित पहले भारतीय उपग्रह, आर्यभट्ट ने एक्स-रे खगोल विज्ञान, सौर न्यूट्रॉन और पूर्व थर्मल इलेक्ट्रॉन घनत्व की जांच करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग किए। तब से, उच्च तुंगता गुब्बारों, परिज्ञापी रॉकेटों और उपग्रहों में लगाकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कई उपकरणों को भेजा गया है। ताराभौतिकी, सौर और वायुमंडलीय अनुसंधान कार्यक्रम के भाग के रूप में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान के के लिए अनेक भूमि आधारित सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं।

इसरो में अभी आसानी से उपलब्ध उन अंतरिक्ष यानों के लिए विकसित प्रणालियों का वैज्ञानिक उद्देश्यों के साथ ग्रहीय मिशन पर लगाकर पूरी तरह इस्तमाल किया जा सकता है।

थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (टीआईएस)

टीआईएस थर्मल उत्सर्जन का मापन करता है और दिन और रात, दोनों के दौरान संचालित किया जा सकता है। तापमान और उत्सर्जन थर्मल उत्सर्जन मापन से दो बुनियादी भौतिक प्राचलों का अनुमान लगाया जाता हैं। टीआईआर क्षेत्र में कई खनिज और मिट्टी की किस्मों के विशिष्ट स्पेक्ट्रा है। टाआईएस सतह की संरचना और मंगल के खनिजविज्ञान का मानचित्रण कर सकता है।

मंगल आर्बिटर मिशन पर लगे मंगल कलर कैमरे द्वारा उत्तरी ध्रुवीय बर्फ चोटी की निगरानी

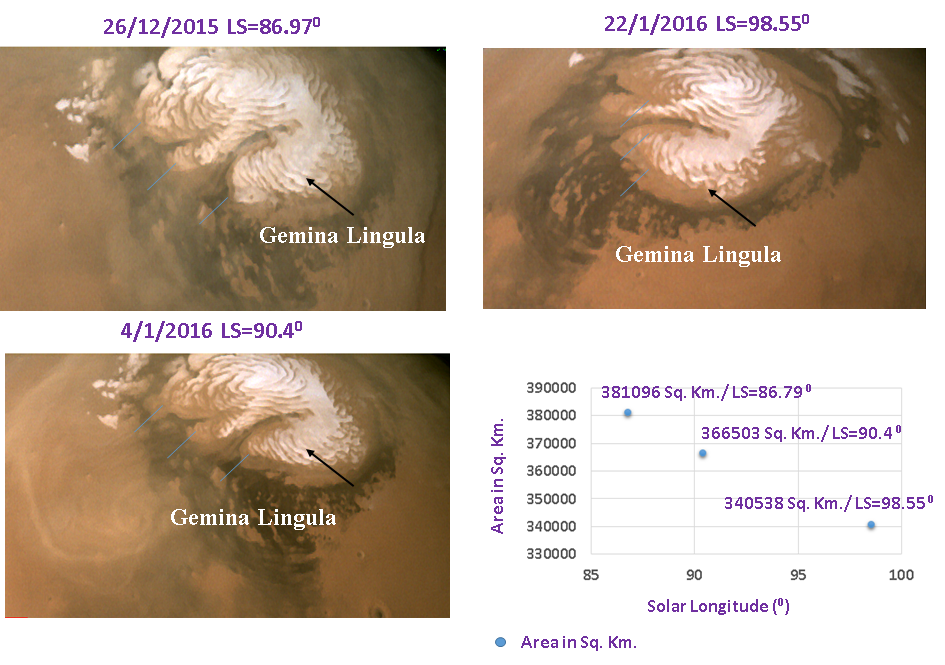

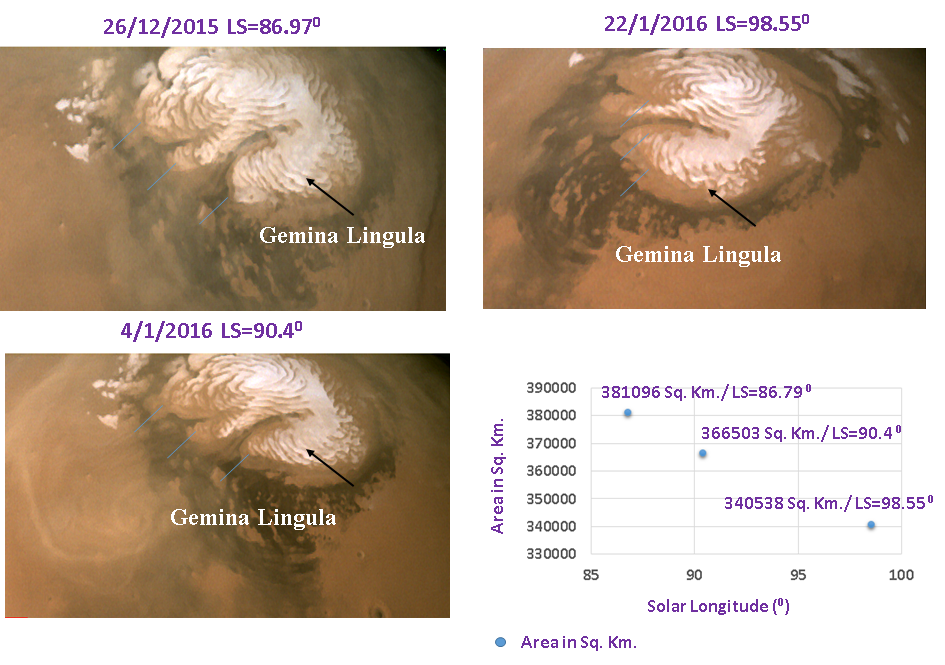

मंगल कलर कैमरा (एमसीसी) मंगल आर्बिटर मिशन मंगल के चारों ओर एक अद्वितीय उत्केंद्रित और दीर्घवृत्तीय कक्षा में है, जो इसे अन्य अंतरराष्ट्रीय मिशन के मुकाबले मंगल और उसके चन्द्रमाओं के अलग ढंग से प्रतिबिंबन में मदद करता है। मंगल पर उत्तरी गर्मी के मौसम के दौरान सौर देशांतर- (एलएस) 86.970 सौर देशांतर (एलएस) 98.550) के बीच एमसीसी से प्रतिबिंबन किया गया। 26/12/2015 और 22/01/2016 के बीच एमसीसी द्वारा तीन चित्र लिए गए जिस दौरान जो मॉम की ऊंचाई, मंगल से, 71,217 किमी से 57,169 किमी तक अलग-अलग थी।

ध्रुवीय बर्फ के उच्च बनने की क्रिया प्रगति पर थी और उक्त अवधि के दौरान एमसीसी द्वारा ध्रुवीय बर्फ चोटी के क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन का सटीकता से चित्र लिया गया है। ध्रुवीय बर्फ चोटी के क्षेत्र 12 एलएस (86.970 से 98.550 तक) में 381,096 वर्ग किमी 340,538 वर्ग किमी (10.5%) तक कम होने का अनुमान है। यह अवलोकन की अवधि के दौरान में 3380 वर्ग किमी प्रति एलएस की अनुमानित दर को दर्शाता है। ग्राफ एनपीआईसी की क्षेत्रीय हद के समक्ष सौर देशांतर में प्रगतिशील कमी दर्शाता है। एमसीसी द्वारा मंगल की ध्रुवीय बर्फ चोटी की निगरानी एपोप्सिस से लिये गए एमसीसी के बहु अस्थायी चित्रों को अच्छी तरह सुगम बनाता है। भविष्य में बर्फ चोटी की निगरानी का सिलसिला महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करा सकता है।

मॉम पर लगाए गए एमसीसी उपकरण विभिन्न सौर देशांतर पर मंगल के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चित्र दर्शाते हैं।

मॉम पर लगाए गए एमसीसी उपकरण विभिन्न सौर देशांतर पर मंगल के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चित्र दर्शाते हैं।

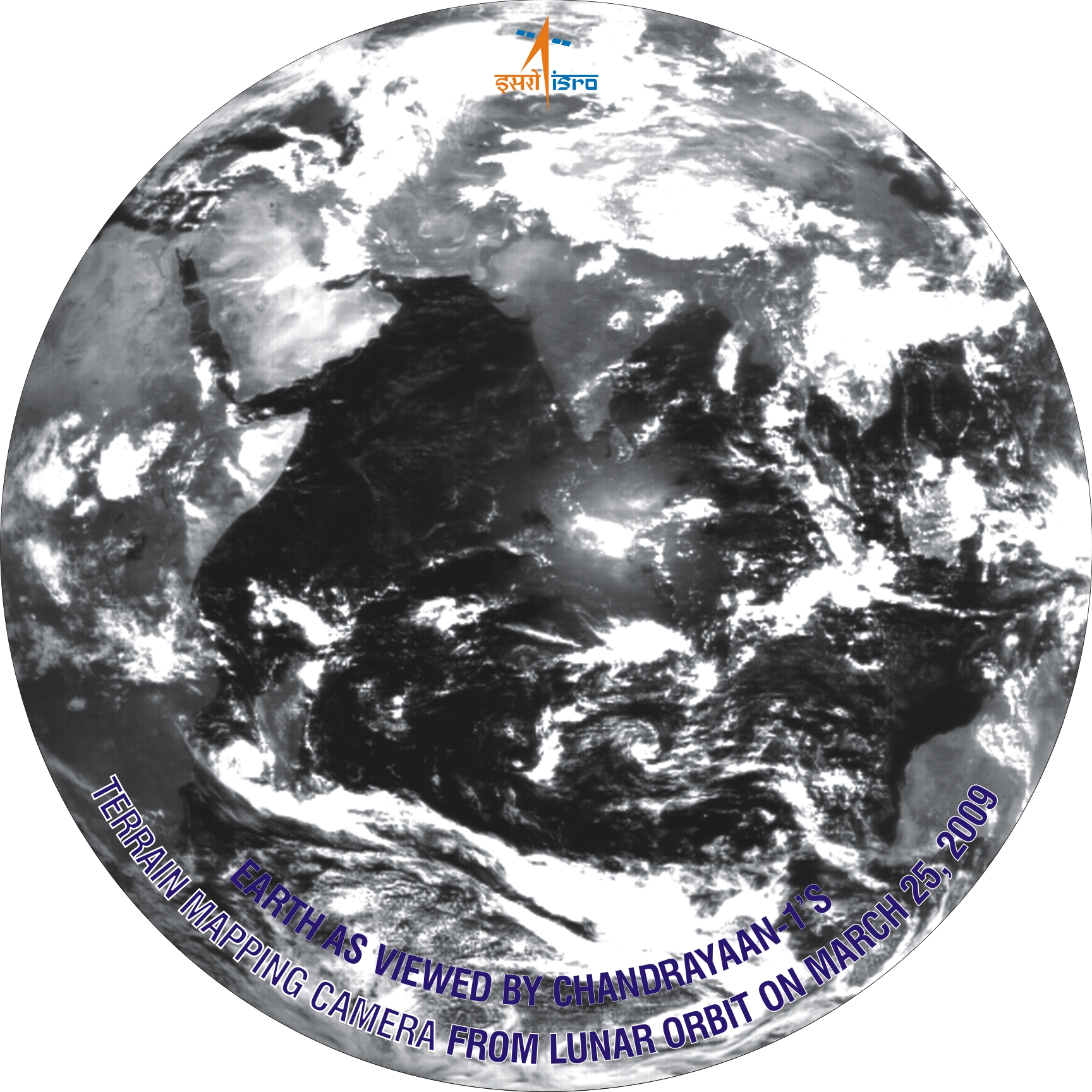

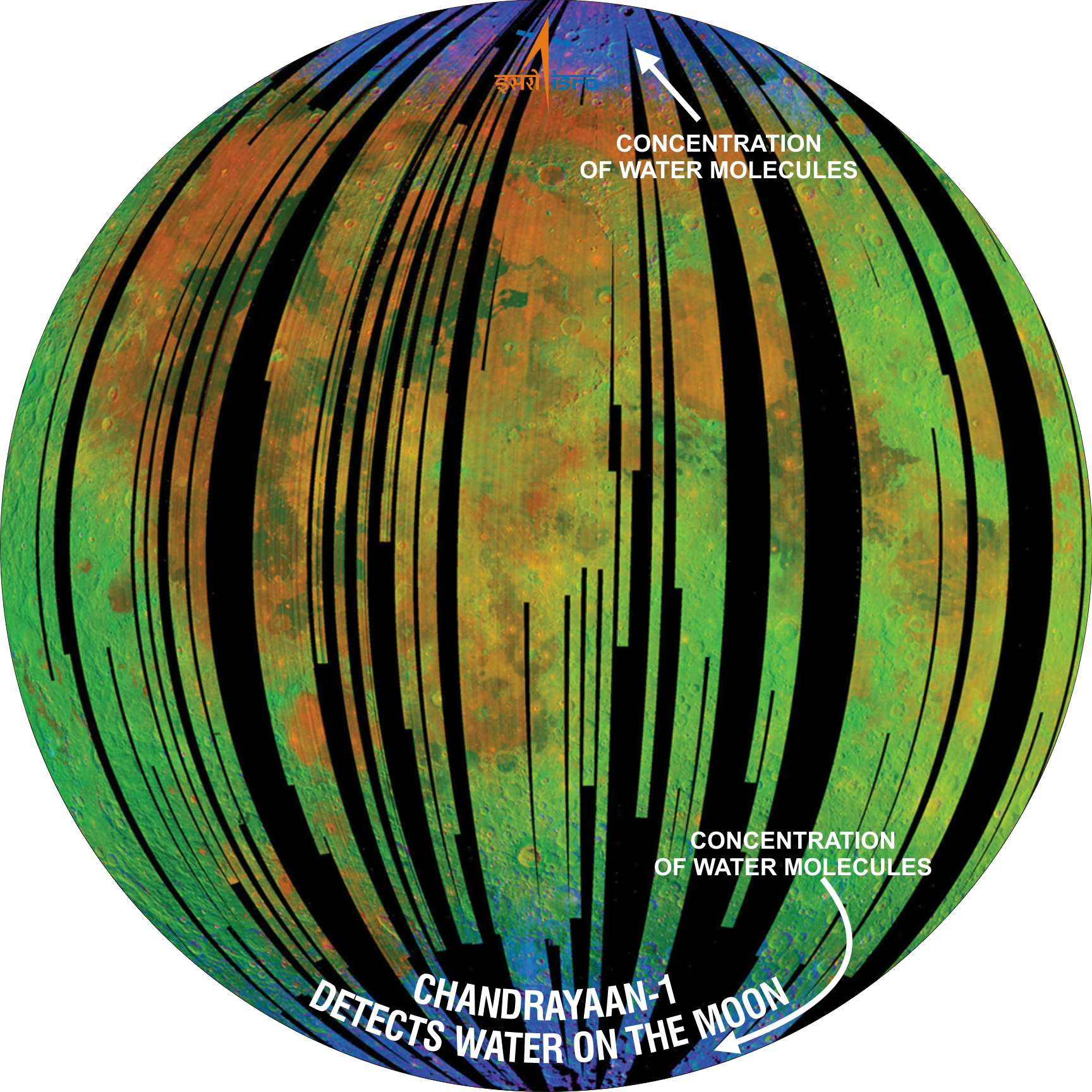

चंद्रयान -1

चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन, चंद्रयान-1 22 अक्तूबर, 2008 को एसडीएससी शार, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था।

चंद्रयान -1 में चार मुख्य नीतभार /प्रयोग: टीएमसी, हाईसाई, एलएलआरआई और हेक्स और एक मून इम्पैक्ट प्रोब (एमआईपी) स्वदेश में विकसित किए गए हैं।

विदेशी नीतभार

चंद्रयान -1 मिशन पर लगे ग्यारह नीतभारों के प्रधान उद्देश्यों का सार नीचे दिया गया है।

चंद्रयान -2

चंद्रयान -2 चंद्रमा पर भेजे गए पिछले चंद्रयान -1 मिशन का उन्नत संस्करण होगा (नियंत्रण रेखा) द्वारा विकसित चंद्र. चंद्रयान-2 को दो मॉड्यूल प्रणाली के रूप में संरूपित किया गया है जो इसरो द्वारा विकसित परिक्रमा क्राफ्ट मॉड्यूल (ओसी) लैंडर क्राफ्ट मॉड्यूल रोवर ले जाएगा।

इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रयान -1 अंतरिक्ष यान से प्राप्त प्रौद्योगिकियों का विस्तार करना और भावी ग्रहीय मिशनों के लिए नवीनतर प्रौद्योगिकियों को 'विकसित और प्रदर्शित करना और एक विनिर्दिष्ट चंद्र साइट पर चंद्र लैंडर-रोवर की सौम्य लैंडिंग करना और रसायनों के यथास्थान विश्लेषण के लिए रोवर तैनात करना है।

लगभग 3200 किलो वजनी परिक्रमा क्राफ्ट चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में भ्रमण करेगा और चंद्रमा के सुदूर संवेदन का उद्देश्य पूर्ण करेगा। परिक्रमा यान में निम्निलिखित नीतभार होंगेः

चार वैज्ञानिक नीतभार अर्थात साथ लैंडर क्राफ्ट

यह चंद्रमा की सतह पर एक पूर्व निर्धारित स्थान पर सौम्य लैंडिंग करेगा।

रोवर भी दो उपकरणों अर्थात् लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (एलआईबीएस) और अल्फा कण एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एपीआईएक्सएस) रसायन के यथास्थान विश्लेषण के लिए किया जाता है। स्वदेशी लैंडर और रोवर के मद्देनजर अंतरिक्ष यान को फिर से संरूपित किया जा रहा है।

1975 में प्रमोचित पहले भारतीय उपग्रह, आर्यभट्ट ने एक्स-रे खगोल विज्ञान, सौर न्यूट्रॉन और पूर्व थर्मल इलेक्ट्रॉन घनत्व की जांच करने के लिए वैज्ञानिक प्रयोग किए। तब से, उच्च तुंगता गुब्बारों, परिज्ञापी रॉकेटों और उपग्रहों में लगाकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कई उपकरणों को भेजा गया है। ताराभौतिकी, सौर और वायुमंडलीय अनुसंधान कार्यक्रम के भाग के रूप में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान के के लिए अनेक भूमि आधारित सुविधाएं भी स्थापित की गई हैं।

इसरो में अभी आसानी से उपलब्ध उन अंतरिक्ष यानों के लिए विकसित प्रणालियों का वैज्ञानिक उद्देश्यों के साथ ग्रहीय मिशन पर लगाकर पूरी तरह इस्तमाल किया जा सकता है।

मंगल कक्षित्र मिशन

मंगल कक्षित्र मिशन एक अण्डाकार कक्षा में मंगल ग्रह की कक्षा के लिए बनाया गया एक परिक्रमा शिल्प के साथ मंगल ग्रह के लिए इसरो की पहली ग्रहों के बीच का मिशन है। मिशन के प्राथमिक ड्राइविंग तकनीकी उद्देश्य पृथ्वी बाध्य तिकड़म प्रदर्शन करने के लिए एक क्षमता (ईबीएम), मंगल स्थानांतरण प्रक्षेपवक्र (MTT) और मंगल की कक्षा निवेशन (MOI) चरणों और संबंधित गहरे अंतरिक्ष मिशन की योजना और संचार के साथ डिजाइन और एक अंतरिक्ष यान का एहसास करने के लिए है लगभग 400 करोड़ किमी की दूरी पर प्रबंधन। बाद नीतभार सैक द्वारा विकसित और भेजा जाता है।

मंगल कक्षित्र मिशन एक अण्डाकार कक्षा में मंगल ग्रह की कक्षा के लिए बनाया गया एक परिक्रमा शिल्प के साथ मंगल ग्रह के लिए इसरो की पहली ग्रहों के बीच का मिशन है। मिशन के प्राथमिक ड्राइविंग तकनीकी उद्देश्य पृथ्वी बाध्य तिकड़म प्रदर्शन करने के लिए एक क्षमता (ईबीएम), मंगल स्थानांतरण प्रक्षेपवक्र (MTT) और मंगल की कक्षा निवेशन (MOI) चरणों और संबंधित गहरे अंतरिक्ष मिशन की योजना और संचार के साथ डिजाइन और एक अंतरिक्ष यान का एहसास करने के लिए है लगभग 400 करोड़ किमी की दूरी पर प्रबंधन। बाद नीतभार सैक द्वारा विकसित और भेजा जाता है।

मंगल ग्रह के लिए मीथेन संवेदकों (एमएसएम)

एमएसएम को पीपीबी सटीकता के साथ मंगल के वायुमंडल में मीथेन (CH4) मापने के लिए और अपन स्रोतों से मानचित्र तैयार करने के लिए बनाया गया है। चूंकि संवेदक सौर विकिरण का मापन करता है इसलिए डेटा केवल चमकीले दृश्य पर अधिग्रहण किया जाता है। मंगल वायुमंडल में मीथेन सांद्रता स्थानिक और अस्थायी रूप में प्राप्त होती है। इसलिए वैश्विक डेटा हर परिक्रमा के दौरान एकत्र किया जाता है।

एमएसएम को पीपीबी सटीकता के साथ मंगल के वायुमंडल में मीथेन (CH4) मापने के लिए और अपन स्रोतों से मानचित्र तैयार करने के लिए बनाया गया है। चूंकि संवेदक सौर विकिरण का मापन करता है इसलिए डेटा केवल चमकीले दृश्य पर अधिग्रहण किया जाता है। मंगल वायुमंडल में मीथेन सांद्रता स्थानिक और अस्थायी रूप में प्राप्त होती है। इसलिए वैश्विक डेटा हर परिक्रमा के दौरान एकत्र किया जाता है।

मंगल ग्रह रंगीन कैमरा (एमसीसी)

यह तिरंगा मंगल ग्रह का रंगीन सतह सुविधाओं और मंगल की सतह की संरचना के बारे में छवियों और जानकारी देता है। वे गतिशील घटनाओं और मंगल ग्रह के मौसम पर नजर रखने के लिए उपयोगी होते हैं। फोबोस और डीमोस - एमसीसी भी की मंगल ग्रह दो उपग्रहों की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी अन्य विज्ञान नीतभार के लिए संदर्भ में जानकारी प्रदान करता है।

यह तिरंगा मंगल ग्रह का रंगीन सतह सुविधाओं और मंगल की सतह की संरचना के बारे में छवियों और जानकारी देता है। वे गतिशील घटनाओं और मंगल ग्रह के मौसम पर नजर रखने के लिए उपयोगी होते हैं। फोबोस और डीमोस - एमसीसी भी की मंगल ग्रह दो उपग्रहों की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह भी अन्य विज्ञान नीतभार के लिए संदर्भ में जानकारी प्रदान करता है।

थर्मल इन्फ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर (टीआईएस)

टीआईएस थर्मल उत्सर्जन का मापन करता है और दिन और रात, दोनों के दौरान संचालित किया जा सकता है। तापमान और उत्सर्जन थर्मल उत्सर्जन मापन से दो बुनियादी भौतिक प्राचलों का अनुमान लगाया जाता हैं। टीआईआर क्षेत्र में कई खनिज और मिट्टी की किस्मों के विशिष्ट स्पेक्ट्रा है। टाआईएस सतह की संरचना और मंगल के खनिजविज्ञान का मानचित्रण कर सकता है।

| मंगलयान की सफलता | |

|---|---|

| 5 नवंबर,2013 | इसरो के पीएसएलवी सी25 ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से मंगल ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण किया |

| 7-9 नवंबर, 2013 | सिज़ पृथ्वी-बद्ध युद्धाभ्यास किया गया |

| 1 दिसंबर, 2013 | ऑर्बिटर पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकला, ट्रांस-मंगल इंजेक्शन सम्पन्न हुआ |

| 4 दिसंबर, 2013 | MOM पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल गया |

| 11 दिसंबर, 2013 | प्रथम पाठ्यक्रम सुधार कार्य संपन्न हुआ |

| जून 11,2014 | दूसरा पाठ्यक्रम सुधार कार्य संपन्न |

| 22 सितम्बर,2014 | ऑर्बिटर लाल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गया, इंजन का मुख्य परीक्षण किया गया, अंतिम प्रक्षेप पथ सुधार प्रक्रिया संपन्न हुई |

| 24 सितम्बर,2014 | ऑर्बिटर इच्छित कक्षा में पहुंचा, जिससे भारत अपने पहले प्रयास में ही सफलतापूर्वक अपना मिशन प्रक्षेपित करने वाला पहला देश बन गया |

| 28 सितम्बर,2014 | ऑर्बिटर ने 74500 किमी की ऊंचाई से लाल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध पर क्षेत्रीय धूल-तूफान की तस्वीर ली है। |

मॉम परिणाम

मंगल आर्बिटर मिशन पर लगे मंगल कलर कैमरे द्वारा उत्तरी ध्रुवीय बर्फ चोटी की निगरानी

मंगल कलर कैमरा (एमसीसी) मंगल आर्बिटर मिशन मंगल के चारों ओर एक अद्वितीय उत्केंद्रित और दीर्घवृत्तीय कक्षा में है, जो इसे अन्य अंतरराष्ट्रीय मिशन के मुकाबले मंगल और उसके चन्द्रमाओं के अलग ढंग से प्रतिबिंबन में मदद करता है। मंगल पर उत्तरी गर्मी के मौसम के दौरान सौर देशांतर- (एलएस) 86.970 सौर देशांतर (एलएस) 98.550) के बीच एमसीसी से प्रतिबिंबन किया गया। 26/12/2015 और 22/01/2016 के बीच एमसीसी द्वारा तीन चित्र लिए गए जिस दौरान जो मॉम की ऊंचाई, मंगल से, 71,217 किमी से 57,169 किमी तक अलग-अलग थी।

ध्रुवीय बर्फ के उच्च बनने की क्रिया प्रगति पर थी और उक्त अवधि के दौरान एमसीसी द्वारा ध्रुवीय बर्फ चोटी के क्षेत्रीय सीमा में परिवर्तन का सटीकता से चित्र लिया गया है। ध्रुवीय बर्फ चोटी के क्षेत्र 12 एलएस (86.970 से 98.550 तक) में 381,096 वर्ग किमी 340,538 वर्ग किमी (10.5%) तक कम होने का अनुमान है। यह अवलोकन की अवधि के दौरान में 3380 वर्ग किमी प्रति एलएस की अनुमानित दर को दर्शाता है। ग्राफ एनपीआईसी की क्षेत्रीय हद के समक्ष सौर देशांतर में प्रगतिशील कमी दर्शाता है। एमसीसी द्वारा मंगल की ध्रुवीय बर्फ चोटी की निगरानी एपोप्सिस से लिये गए एमसीसी के बहु अस्थायी चित्रों को अच्छी तरह सुगम बनाता है। भविष्य में बर्फ चोटी की निगरानी का सिलसिला महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करा सकता है।

मॉम पर लगाए गए एमसीसी उपकरण विभिन्न सौर देशांतर पर मंगल के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चित्र दर्शाते हैं।

मॉम पर लगाए गए एमसीसी उपकरण विभिन्न सौर देशांतर पर मंगल के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चित्र दर्शाते हैं।

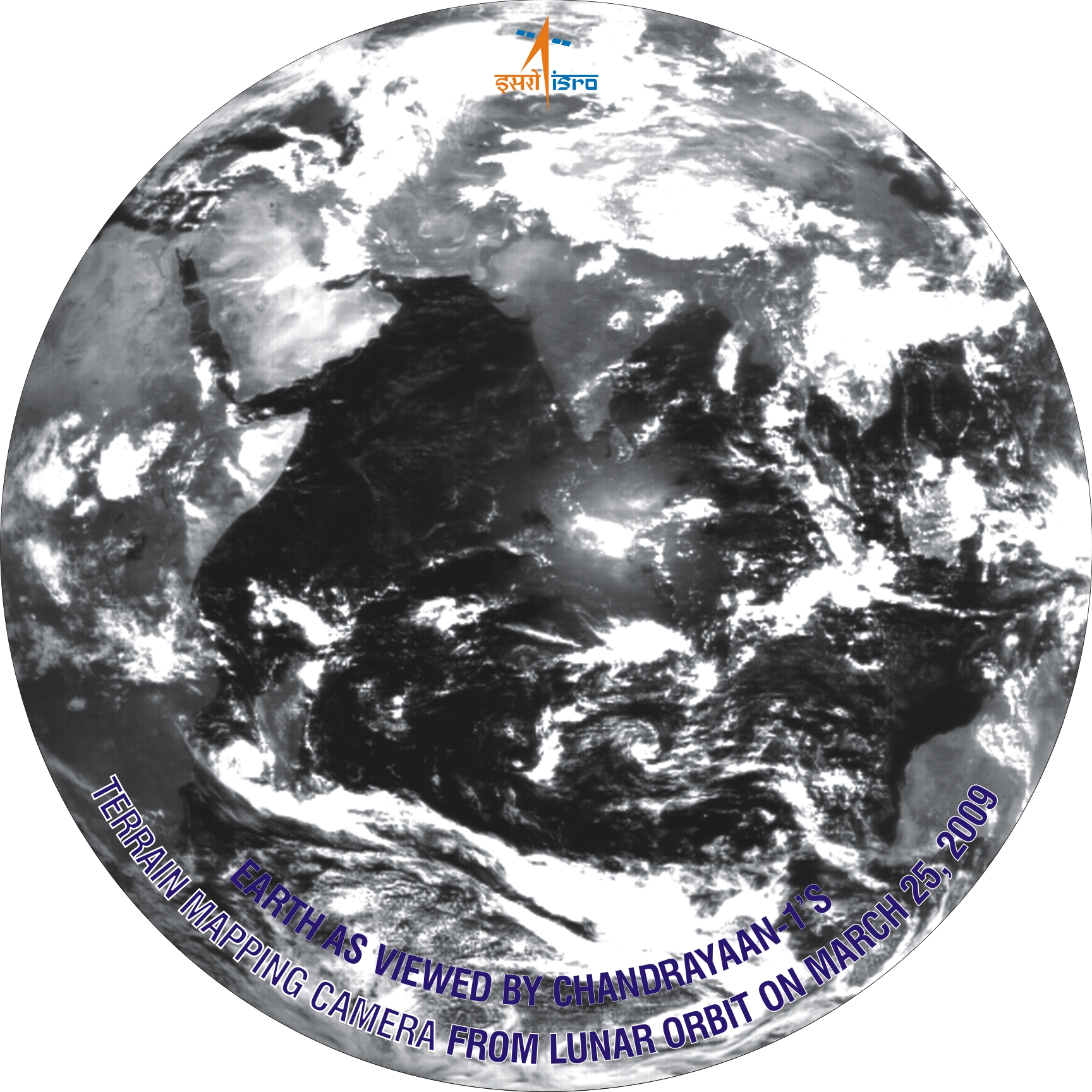

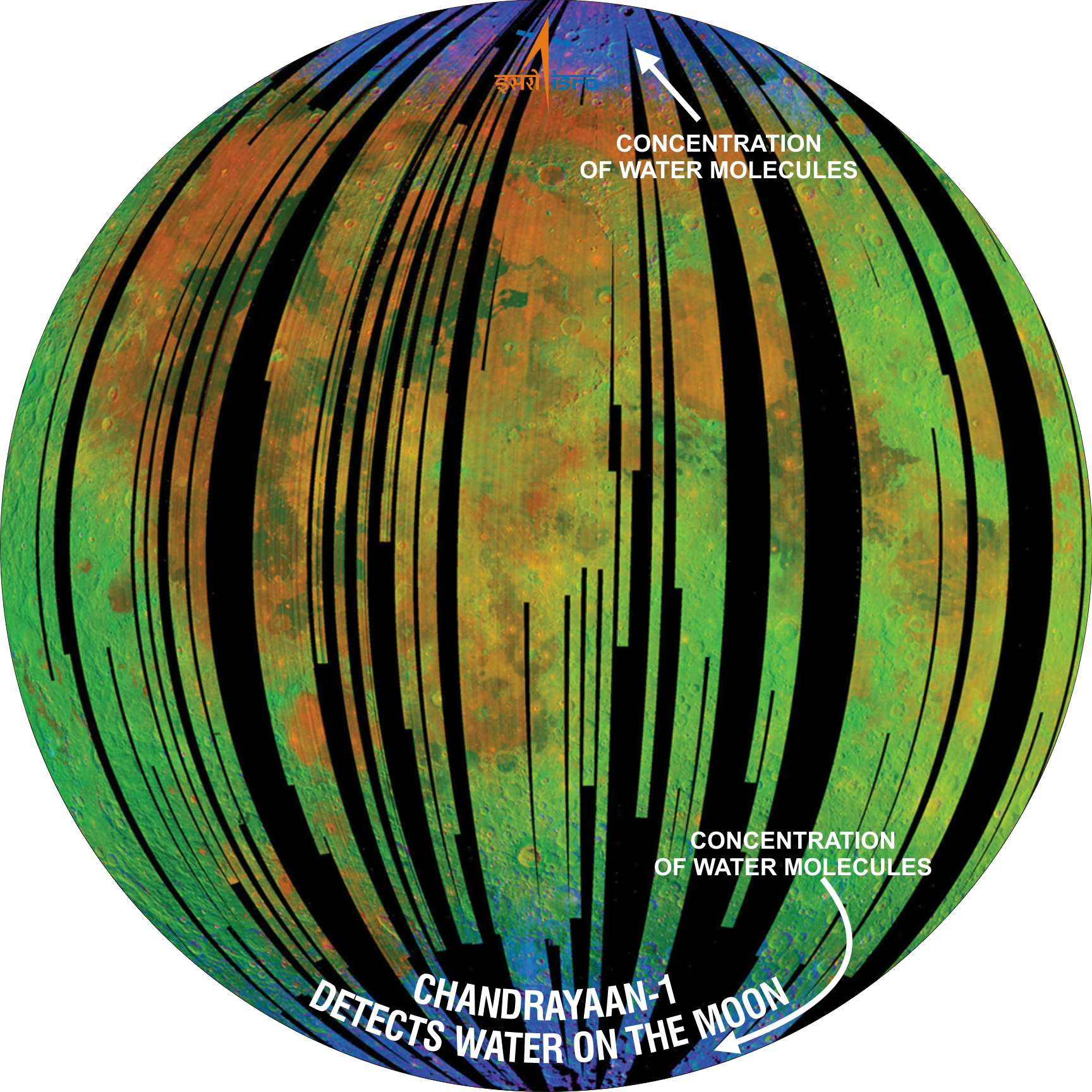

चंद्रयान -1

चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन, चंद्रयान-1 22 अक्तूबर, 2008 को एसडीएससी शार, श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था।

चंद्रयान -1 में चार मुख्य नीतभार /प्रयोग: टीएमसी, हाईसाई, एलएलआरआई और हेक्स और एक मून इम्पैक्ट प्रोब (एमआईपी) स्वदेश में विकसित किए गए हैं।

- पानक्रोमिक बैंड में 5 मीटर स्थानिक विभेदन और 20 किमी प्रमार्ज वाला टेरेन मैपिंग स्टीरियो कैमरा (टीएमसी),

- 0.4-0.95 में प्रचालनशील 15 एनएम के एक वर्णक्रमीय विभेदन के साथ साथ मीटर बैंड और 80 मीटर के स्थानिक विभेदन (हाईसाई) 20 किमी के प्रमार्ज वाला उच्च वर्णक्रमीय इमेजिंग कैमरा

- 5 मीटर से कम की ऊंचाई विभेदन के साथ चंद्र लेजर उपकरण (एलएलआरआई)

- 33 किमी के स्थानिक विभेदन के साथ 30-270 कीव ऊर्जा क्षेत्र में कैडमियम जस्ता टेलूराइड (सीडीजेडएनटीई) डिटेक्टर का उपयोग करते हुए उच्च ऊर्जा एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (हेक्स)

- चंद्रयान -1 अंतरिक्ष यान के मुख्य में पिगीबैक नीतभार के रूप में मून इम्पैक्ट प्रोब (एमआईपी), जिसे चंद्रमा की सतह पर गिराया जाएगा।

विदेशी नीतभार

- ईएसए-रदरफोर्ड एपलटन प्रयोगशाला, ब्रिटेन और इसरो उपग्रह केंद्र इसरो के बीच सहयोग से चंद्रयान -1 एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (सी1एक्सएस)। इस नीतभार के भाग इसरो द्वारा चंद्रयान -1 वैज्ञानिक उद्देश्यों के अनुरूप परिवर्तित किया गया।

- ईएसए के माध्यम से मैक्स प्लांक संस्थान, लिंड्यू, जर्मनी से निकट इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोमीटर (एसआईआर-2)।

- स्वीडिश अंतरिक्ष भौतिकी संस्थान, स्वीडन और अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसरो के बीच ईएसए के माध्यम से सहयोग के साथ उप कीव एटम परावर्तन विश्लेषक (सारा)। इस नीतभार / प्रयोग की डाटा प्रोसेसिंग यूनिट इसरो द्वारा डिजाइन और विकसित की गई है, जबकि स्वीडिश अंतरिक्ष भौतिकी इंस्टीट्यूट ने नीतभार सेंसर विकसित किया है।

- बल्गेरियाई विज्ञान अकादमी से विकिरण डोज मॉनिटर प्रयोग (आरएडीओएम)।

- नासा के माध्यम एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला, जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय और नेवल एयर वारफेयर केंद्र, यूएसए से लघु सिंथेटिक एपर्चर रडार (मिनी-एसएआर)।

- नासा के माध्यम से ब्राउन विश्वविद्यालय और जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला, संयुक्त राज्य अमेरिका से मून खनिज मैपर (एम 3)।

चंद्रयान -1 मिशन पर लगे ग्यारह नीतभारों के प्रधान उद्देश्यों का सार नीचे दिया गया है।

| प्रधान उद्देश्य | नीतभार |

|---|---|

| रासायनिक मानचित्रण | C1XS, HEX |

| खनिज मानचित्रण | HySI, SIR-2, M3 |

| प्रधान उद्देश्य | LLRI, TMC |

| विकिरण वातावरण | RADOM, HEX, C1XS |

| चुंबकीय क्षेत्र मानचित्रण | SARA |

| वाष्पशील परिवहन | HEX |

| चंद्र वायुमंडलीय घटक | MIP |

चंद्रयान -1 परिणाम

चंद्रयान -2

चंद्रयान -2 चंद्रमा पर भेजे गए पिछले चंद्रयान -1 मिशन का उन्नत संस्करण होगा (नियंत्रण रेखा) द्वारा विकसित चंद्र. चंद्रयान-2 को दो मॉड्यूल प्रणाली के रूप में संरूपित किया गया है जो इसरो द्वारा विकसित परिक्रमा क्राफ्ट मॉड्यूल (ओसी) लैंडर क्राफ्ट मॉड्यूल रोवर ले जाएगा।

इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चंद्रयान -1 अंतरिक्ष यान से प्राप्त प्रौद्योगिकियों का विस्तार करना और भावी ग्रहीय मिशनों के लिए नवीनतर प्रौद्योगिकियों को 'विकसित और प्रदर्शित करना और एक विनिर्दिष्ट चंद्र साइट पर चंद्र लैंडर-रोवर की सौम्य लैंडिंग करना और रसायनों के यथास्थान विश्लेषण के लिए रोवर तैनात करना है।

लगभग 3200 किलो वजनी परिक्रमा क्राफ्ट चंद्रमा के चारों ओर कक्षा में भ्रमण करेगा और चंद्रमा के सुदूर संवेदन का उद्देश्य पूर्ण करेगा। परिक्रमा यान में निम्निलिखित नीतभार होंगेः

- सौर एक्स-रे मॉनिटर (एक्सएसएम)

- एल और एस बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (एसएआर)

- इमेजिंग आईआर स्पेक्ट्रोमीटर (आईआईआरएस)

- चंद्र वायुमंडलीय संरचना एक्सप्लोरर (चेस -2)

- टेरेन मैपिंग कैमरा -2 (टीएमसी-2) और चंद्रयान -2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (वर्ग)

चार वैज्ञानिक नीतभार अर्थात साथ लैंडर क्राफ्ट

- एमईएमएस आधारित भूकम्पमान

- चंद्रमा की रेडियो एनाटॉमी बाध्य अतिसंवेदनशील योण क्षेत्र और वातावरण (आरएएमबीएचओ)

- चंद्र इलेक्ट्रोस्टैटिक और धूल उत्तोलन प्रयोग (एलईएसडीएलई) और चंद्रा की सतह थर्मल प्रयोग (चेस्ट)

यह चंद्रमा की सतह पर एक पूर्व निर्धारित स्थान पर सौम्य लैंडिंग करेगा।

रोवर भी दो उपकरणों अर्थात् लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (एलआईबीएस) और अल्फा कण एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एपीआईएक्सएस) रसायन के यथास्थान विश्लेषण के लिए किया जाता है। स्वदेशी लैंडर और रोवर के मद्देनजर अंतरिक्ष यान को फिर से संरूपित किया जा रहा है।

परियोजनाएं एवं गतिविधियां